脂肪肝

喝酒为什么会得脂肪肝?肝病医生常怀利解读

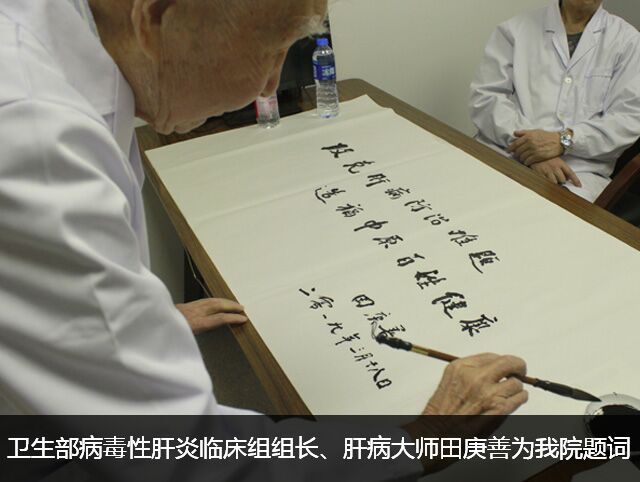

觥筹交错的宴席背后,隐藏着一个悄然逼近的健康杀手——酒精性脂肪肝。许多人困惑于为何饮酒会导致肝脏堆积脂肪,对此,资深肝病专家常怀利医生从代谢机制、病理过程到预防策略进行了全面解析,揭开了这一常见却易被忽视的疾病真相。

酒精代谢的双重打击

当美酒滑入咽喉时,一场复杂的生化反应随即在肝脏展开。乙醇进入人体后,约90%需要通过肝脏进行代谢转化。第一阶段由乙醇脱氢酶将其分解为乙醛,这种中间产物比原酒更具毒性;随后乙醛脱氢酶继续工作生成乙酸盐,最终分解为二氧化碳和水排出体外。然而,当饮酒速度超过代谢能力时,大量乙醛便会在体内蓄积,直接损伤肝细胞线粒体功能,干扰脂肪酸的正常氧化分解。同时,酒精还会刺激胰岛素分泌增加,促使多余葡萄糖转化为甘油三酯储存于肝脏,形成典型的“酒精性脂肪肝”病理改变。

营养失衡加剧脂肪沉积

长期饮酒者往往伴随饮食习惯紊乱,这种双重威胁进一步恶化病情。一方面,酒精本身属于高热量物质(每克产生7千卡能量),过量摄入必然导致总热量超标;另一方面,酗酒人群普遍存在蛋白质、维生素等营养素摄入不足的问题。特别是胆碱、甲硫氨酸这类参与脂蛋白合成的关键元素缺乏时,肝脏无法有效将合成的甘油三酯转运出胞外,只能以脂滴形式滞留在肝细胞内。就像仓库管理员缺失导致货物堆积一样,脂肪逐渐充盈整个肝脏组织。

氧化应激与炎症风暴

更深层的伤害来自氧化应激反应。酒精代谢过程中产生的活性氧自由基(ROS)远超机体清除能力,这些不稳定分子会攻击细胞膜结构,引发级联式的脂质过氧化损伤。受损的肝细胞释放炎症因子,招募巨噬细胞浸润并激活星状细胞,后者转化为肌成纤维细胞后分泌大量胶原蛋白,推动肝纤维化进程。此时若仍不节制饮酒,可能在数年内发展至肝硬化阶段。

个体差异影响易感性

并非所有饮酒者都会患上脂肪肝,遗传背景在其中扮演重要角色。部分人群携带特定基因多态性,如乙醇脱氢酶或乙醛脱氢酶活性较低,导致代谢效率下降;还有些人的载脂蛋白E基因型使其更易发生脂肪堆积。此外,女性由于体内水分含量较高、胃黏膜表面积相对较小等因素,同等剂量下血液酒精浓度上升更快,因此比男性更易受累。

早期干预逆转可期

值得庆幸的是,酒精性脂肪肝具有高度可逆性。常怀利医生强调:“只要及时戒酒并采取综合治疗措施,多数患者的肝脏病变可在4-6周内显著改善。”具体包括彻底停止饮酒、补充优质蛋白促进肝细胞修复、使用抗氧化剂减轻氧化损伤,以及针对合并症进行管理。定期监测肝功能指标和影像学变化同样关键,以便及时调整治疗方案。

从代谢紊乱到细胞损伤,从营养失衡到基因易感,酒精对肝脏的影响远比表面看到的复杂得多。正如常怀利所说:“每一滴流入口中的酒都在考验着肝脏的承受极限。”放下酒杯不仅是对自己健康的负责,更是给生命一次重新出发的机会。毕竟,真正的品鉴不在于豪饮多少佳酿,而在于懂得适时止步的智慧。

医院介绍

医院介绍 专家介绍

专家介绍 门诊挂号

门诊挂号 疾病咨询

疾病咨询 新闻中心

新闻中心 来院指南

来院指南