乙肝大三阳

乙肝大三阳治疗后能否都转为小三阳?郑州的肝病医院哪家比较好

乙型肝炎病毒(HBV)感染是我国乃至全球范围内常见的慢性传染病之一,其中“大三阳”和“小三阳”是患者经常听到的两个术语。许多患者关心一个问题:经过治疗后,是否所有“大三阳”都能转变为“小三阳”?为此,我们特邀知名肝病专家常怀利医生进行专业解答。

什么是“大三阳”与“小三阳”?

在开始讨论之前,我们先来明确一下这两个概念。所谓“大三阳”,指的是乙肝两对半检测中表面抗原(HBsAg)、e抗原(HBeAg)和核心抗体(抗-HBc)三项均为阳性;而“小三阳”则是指表面抗原、e抗体(抗-HBe)和核心抗体呈阳性。简单来说,两者的主要区别在于是否存在e抗原或其对应的抗体。通常认为,“大三阳”表明病毒复制活跃,传染性较强;相比之下,“小三阳”状态下病毒复制相对减弱,病情较为稳定。

治疗目标并非单纯追求指标变化

常怀利医生强调:“我们的治疗目标不仅仅是让患者的血清学标志物从‘大三阳’变成‘小三阳’,更重要的是要抑制病毒复制,减少肝脏炎症活动,防止疾病进展至肝硬化甚至肝癌。”他指出,虽然部分患者在接受抗病毒治疗后确实可以实现这种转变,但这并不意味着所有人都能达到同样的效果。实际上,每个人的身体状况、免疫反应以及病毒特性都存在差异,因此治疗效果也会有所不同。

影响转化的因素有哪些?

- 个体差异:不同患者对药物的反应不尽相同。有些人可能在较短时间内就能看到明显的改善,包括HBeAg转阴;另一些人则需要更长的时间或者根本无法实现这一目标。

- 病毒基因型:某些特定类型的HBV株更容易发生自发性HBeAg清除,这类患者的自然病程中更可能出现由“大三阳”向“小三阳”的转变。

- 治疗方案的选择:目前常用的核苷类似物类药物如恩替卡韦、替诺福韦等主要作用于抑制病毒DNA聚合酶活性,从而阻断病毒复制过程。它们虽然能有效降低血液中的HBV DNA水平,但对于促进HBeAg血清学转换的作用有限。干扰素类制剂有时在这方面表现出更好的效果,但也伴随着较高的副作用风险。

- 基线特征:患者的年龄、性别、ALT水平等因素也会影响最终的治疗结局。例如,年轻男性往往比老年女性更容易实现HBeAg血清学转换。

如何看待“大三阳”到“小三阳”的变化?

即使成功实现了从“大三阳”到“小三阳”的转变,也不代表可以放松警惕。因为即使是处于“小三阳”状态的患者仍然存在低水平的病毒复制,并且仍有发展成严重并发症的风险。因此,无论处于哪种状态,都需要定期监测肝功能、HBV DNA定量及肝脏影像学检查,以便及时发现并处理可能出现的问题。

综合管理才是关键

常怀利医生建议:“除了药物治疗外,健康的生活方式同样重要。”这包括避免饮酒、均衡饮食、适量运动以及保持良好的心态。此外,对于符合条件的患者来说,接种疫苗预防其他类型的肝炎病毒感染也是必要的措施之一。

总之,虽然部分乙肝“大三阳”患者在经过规范治疗后有可能转为“小三阳”,但这并非普遍现象,也不是治疗的唯一目标。重要的是要根据个人情况制定合理的治疗方案,并坚持长期随访和管理。正如常怀利医生所说:“科学对待疾病,理性看待结果,才是战胜乙肝的正确态度。”

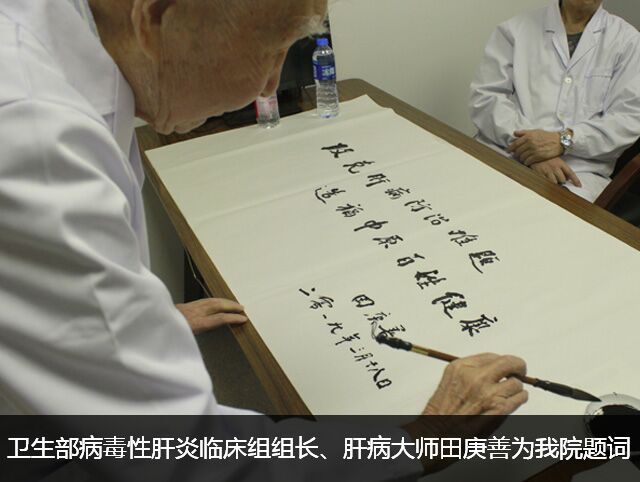

医院介绍

医院介绍 专家介绍

专家介绍 门诊挂号

门诊挂号 疾病咨询

疾病咨询 新闻中心

新闻中心 来院指南

来院指南