乙肝病毒DNA

解码乙肝健康密码——读懂乙肝病毒DNA定量检测正常值

清晨的医院检验科总是忙碌而有序,当拿到标注着“乙肝病毒DNA定量”的化验单时,许多患者都会陷入困惑:那些跳跃的数字究竟意味着什么?这项检测就像一把精准的分子尺,正在丈量着我们体内病毒活动的细微波动。今天就让我们揭开这个医学指标的神秘面纱,用最通俗的语言解读其中的健康密码。

在深入探讨前,我们需要先建立两个基础认知:一是该检测采用PCR荧光定量技术,能敏锐捕捉到血液中微量的病毒遗传物质;二是其结果以国际单位IU/mL表示,不同实验室可能存在±10%的误差范围。对于未感染者而言,理想状态自然是检测不到病毒DNA,此时报告单会显示“低于检测下限”。但现实临床中更常见的是慢性携带者或患者群体,他们的数值分布在从几百到上亿不等的广阔区间内。

根据《慢性乙型肝炎防治指南》的最新标准,当血清中乙肝病毒DNA载量持续低于200 IU/mL时,即被视为达到理想的控制目标。这个临界值犹如一道分水岭:在此之下,说明病毒复制处于极低水平,传染性显著减弱;超过这个阈值则提示需要启动抗病毒治疗干预。不过医生不会孤立看待这个数字,必须结合ALT肝酶水平、肝脏弹性成像等多维度评估病情进展。

值得注意的是,即使处于“正常范围”也不代表可以高枕无忧。临床常见三种特殊情况:部分免疫耐受期患者虽病毒量达标,但肝组织已有早期纤维化改变;妊娠期女性因激素变化可能出现假性转阴;服用核苷类药物期间发生耐药突变也会导致检测结果失真。这正是为什么每次复诊时,医生总要反复询问用药依从性和生活习惯改变的原因。

影响检测结果的因素远比想象中复杂。采样时间的选择至关重要——建议在晨起空腹状态下进行;检测前熬夜、剧烈运动都可能引起一过性升高;而标本保存不当造成的降解则可能导致假阴性结果。曾有位健身爱好者连续三次检测波动极大,最终发现是高强度训练后的肌酸激酶干扰所致。

拿到报告后的正确打开方式应该是这样的:先看参考区间是否标注星号(表示本院特定仪器校准值),再对比既往结果观察动态趋势,最后将数值放入整体诊疗方案中考量。例如某位患者从10^6拷贝/mL降至200 IU/mL以下的过程,往往伴随着HBeAg血清学转换和表面抗原滴度下降,这才是真正意义上的治疗有效。

现代医学早已超越单纯数字游戏的阶段。越来越多的研究证实,高灵敏度检测技术能提前6个月预警疾病复发,为个体化治疗提供决策依据。对于那些徘徊在灰色地带的患者,医生可能会建议进行超敏检测(下限低至20 IU/mL),就像用显微镜观察细胞级病变那样精细管理病情。

在这个精准医疗时代,乙肝病毒DNA定量检测不再是冰冷的数字符号,而是连接微观世界与宏观健康的桥梁。它教会我们:对抗慢性病需要耐心与智慧并存,既要重视每个数据的警示意义,也要避免陷入焦虑的数字陷阱。定期监测、规范治疗、健康生活,这三把金钥匙才能真正打开通向康复的大门。当我们学会与身体对话,那些跳动的数字终将化作守护健康的音符,谱写出生命和谐的乐章。

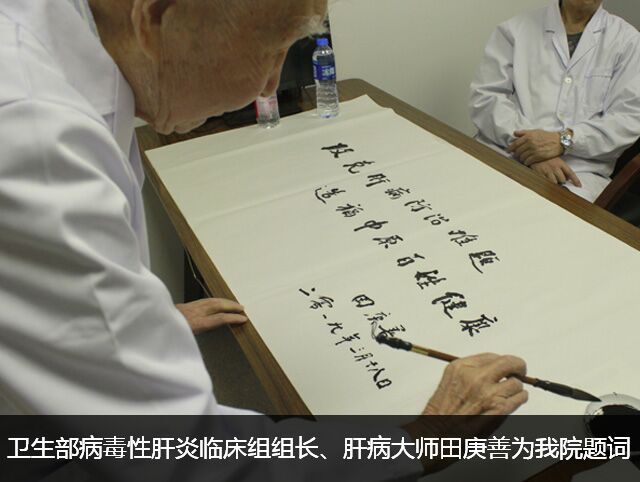

医院介绍

医院介绍 专家介绍

专家介绍 门诊挂号

门诊挂号 疾病咨询

疾病咨询 新闻中心

新闻中心 来院指南

来院指南