乙肝病毒DNA

乙肝病毒DNA检测阴性会传染吗

提到乙肝,许多人第一反应就是“传染性强”“治不好”,甚至将病毒携带者视为洪水猛兽。然而,当医学检查显示“乙肝病毒DNA检测阴性”时,是否就意味着完全没有传染风险了呢?今天我们就来揭开这个疑问背后的科学逻辑。

什么是乙肝病毒DNA检测?

简单来说,这项检测就像一把精准的尺子,用于衡量血液中游离的病毒遗传物质含量。如果结果呈阴性(通常低于实验室设定的最低检出限),说明当前血液中几乎找不到活跃复制的病毒颗粒。但需要注意的是,这并不代表肝脏组织内部也绝对不存在潜伏状态的病毒——就好比湖面平静不代表水底没有暗流涌动。

DNA阴性≠零风险:三大关键因素需警惕

1. 窗口期现象不可忽视

在感染初期或免疫系统启动清除阶段,可能出现短暂的“假阴性”。此时病毒尚未大量释放入血,但肝细胞内仍存在完整的病毒基因组。这种情况常见于急性感染早期、抗病毒治疗初期或免疫应答波动时。就像暴风雨来临前的宁静,看似风平浪静实则暗藏玄机。

2. 检测灵敏度决定判断边界

不同实验室使用的试剂盒敏感度差异显著。目前主流的高灵敏检测技术可捕捉到每毫升血液中几十个病毒拷贝,但仍有极少数超微量病毒可能逃逸检测。这种低水平存在的病毒虽不易被常规手段发现,却如同散落的火星,在特定条件下仍能复燃成焰。

3. HBeAg状态影响传播模式

部分患者虽DNA阴性,但血清中持续存在e抗原(HBeAg)。这类人群往往具有更高的病毒整合风险,其体内可能存在特殊的前基因组RNA中间体,这些非典型形式的病毒载体同样具备潜在传染性。

日常接触的安全边界在哪里?

根据世界卫生组织指南,以下场景的实际感染概率极低:共餐、握手、拥抱、咳嗽打喷嚏产生的飞沫等日常社交行为。真正需要警惕的是血液暴露途径——共用剃须刀、牙刷等可能接触黏膜破损处的物品;未经严格消毒的医疗器械操作;以及无保护措施的性行为。这些才是病毒突破防线的主要通道。

特殊人群的管理策略

对于孕妇而言,即使DNA阴性也应进行新生儿主被动联合免疫;接受化疗或器官移植的患者因免疫力下降,可能出现病毒再激活;肝硬化患者由于肝组织结构改变,局部微环境更利于病毒存活。这些群体需要采取更严密的监测方案。

科学认知破除三大误区

❌误区一:“阴性就等于健康人”

正解:慢性乙肝感染者的肝脏损伤进程与病毒活跃度并非完全同步,有些患者已出现纤维化却仍保持DNA阴性状态。定期肝功能和影像学检查必不可少。

❌误区二:“吃药就能彻底断根”

正解:核苷类似物只能抑制病毒复制,无法清除肝细胞核内的cccDNA模板。擅自停药可能导致病毒反弹式增长,这正是为何强调终身服药的重要性。

❌误区三:“打了疫苗就万事大吉”

正解:疫苗接种成功率受个体差异影响,约5%-10%的健康人群无法产生有效抗体。建议高危接触后仍要进行抗体滴度检测。

防护建议清单

✔️ 家庭成员间避免共用个人卫生用品

✔️ 医疗美容选择正规机构并确认器械灭菌流程

✔️ 发生职业暴露后立即启动应急阻断程序

✔️ 育龄女性孕前完善病毒载量评估

✔️ 每6个月复查肝功能+甲胎蛋白+超声

乙肝病毒的传播本质是精密调控的生命过程,而非简单的“有或无”判断题。DNA检测结果只是防控体系中的重要拼图之一,真正的安全来自于对疾病规律的深刻理解和科学的管理策略。当我们用知识武装自己,就能既不必过度恐慌,也不会掉以轻心,在理性认知中找到守护健康的平衡点。

(本文内容仅供参考,具体诊疗请遵医嘱)

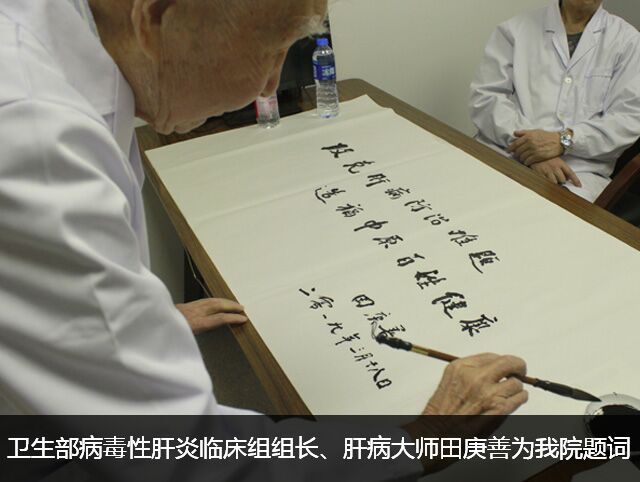

医院介绍

医院介绍 专家介绍

专家介绍 门诊挂号

门诊挂号 疾病咨询

疾病咨询 新闻中心

新闻中心 来院指南

来院指南