乙肝病毒DNA

乙肝病毒DNA定量多少需要治疗?科学解读与应对指南

当拿到乙肝检查报告单时,很多人最关注的就是“乙肝病毒DNA定量”这一项指标。它如同病毒活动的“晴雨表”,直接反映着体内乙肝病毒复制的活跃程度。但究竟数值达到多少才需要启动治疗呢?这个问题并非简单的数字游戏,而是需要结合多维度因素综合判断的医学决策过程。

打破误区:不是所有高病毒载量都要立即用药

许多患者存在这样的认知偏差——认为只要检测到乙肝病毒DNA阳性就必须吃药。实际上,医学界早已达成共识:单纯的病毒载量升高本身不是治疗的唯一依据。就像天气预报中的气温数值不能单独决定是否穿羽绒服一样,医生需要同时评估肝脏的实际损伤情况、炎症活动度以及疾病进展风险。例如,部分处于免疫耐受期的携带者虽然体内病毒量大,但肝组织学检查显示几乎没有炎症坏死,这类人群盲目用药反而可能适得其反。

关键阈值:临床指南推荐的参考标准

根据最新版《慢性乙型肝炎防治指南》,以下情况通常建议进行抗病毒治疗:对于HBeAg阳性患者,当HBV DNA≥20,000 IU/mL(约等于1×10⁵拷贝/ml);而HBeAg阴性者则以≥2,000 IU/mL(约等于1×10⁴拷贝/ml)作为启动治疗的重要参考值。不过这些数字并非绝对刻板的标准,就像不同车型有不同的安全车速限制,个体化的诊疗方案才是核心原则。

动态监测:比单次数值更重要的趋势变化

有经验的肝病专科医生更关注病毒载量的动态轨迹。如果原本稳定的低水平突然呈现倍数级增长,即使尚未达到上述阈值也可能预示病情转折。这种“陡峭爬升曲线”往往比静态的高数值更具警示意义,好比股市中的突发放量上涨信号。定期复查(通常每3-6个月一次)绘制出的病毒载量走势图,能帮助医生捕捉到疾病发展的早期端倪。

多维评估:肝脏健康的全景扫描

真正决定是否需要治疗的是完整的临床画像:包括ALT/AST等肝功能指标是否异常、肝脏弹性成像显示的纤维化程度、甲胎蛋白水平以及家族史等因素。打个比方,这就像评估一座建筑的安全性能,不仅要看外墙裂缝(病毒量),更要检查承重结构(肝实质损害)、消防系统(癌变风险)等多方面状况。有些患者虽然病毒量未达常规标准,但存在显著肝纤维化或肝硬化倾向,此时及时干预能有效阻断病程进展。

治疗目标:超越单纯抑菌的战略布局

现代乙肝治疗早已突破“降病毒”的单一维度,转向追求临床治愈的综合管理。通过核苷类药物或干扰素方案,不仅要实现病毒学应答,更要促进HBeAg血清转换、降低表面抗原滴度,最终减少肝癌发生风险。就像治理河流污染不能只清理漂浮物,必须从源头改善生态系统的整体健康状况。

面对乙肝病毒DNA检测结果时,最明智的做法是带着完整的病历资料寻求专业医生的解读。每个患者的遗传背景、免疫状态、共患病情况都是独一无二的拼图碎片,只有经验丰富的临床医生才能拼凑出准确的诊疗蓝图。记住,规范的治疗决策永远建立在全面评估的基础上,而非某个孤立的数字之上。

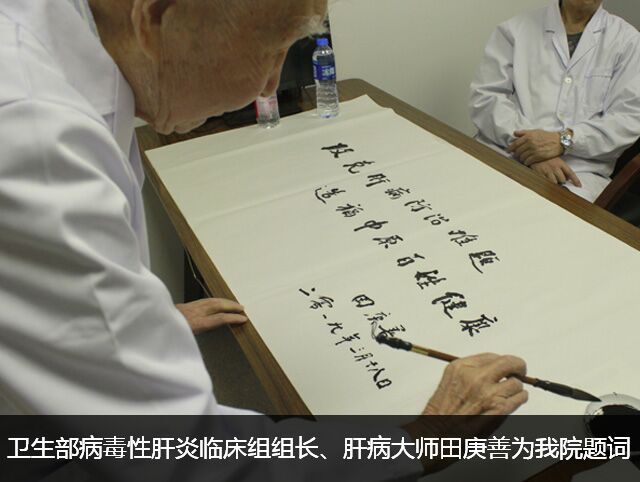

医院介绍

医院介绍 专家介绍

专家介绍 门诊挂号

门诊挂号 疾病咨询

疾病咨询 新闻中心

新闻中心 来院指南

来院指南